Pur essendo considerata una malattia genetica rara, l’anemia falciforme in Italia è più diffusa di quanto si pensi. Parla la ricercatrice Telethon Lucia De Franceschi

«Una malattia genetica poco conosciuta e poco riconosciuta, che spesso colpisce gli ultimi, sia in generale nel mondo sia nel nostro Paese, dove è più diffusa di quanto forse si immagina». Lucia De Franceschi, professoressa di medicina interna all’Università di Verona, comincia a descrivere così, con voce colma di passione ed empatia, l’anemia falciforme: una tra le principali malattie genetiche al mondo, come l’ha definita l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2008, quando ha deciso di istituire una giornata dedicata a questa malattia (il 19 giugno).

Una malattia dolorosa e, se non trattata, fatale

È una malattia subdola, perché non si vede ma ha effetti devastanti sulle persone colpite, che soffrono di crisi dolorose ricorrenti, talvolta così intense da richiedere il ricovero in ospedale. «Succede in media un paio di volte all’anno, ma anche nelle occasioni nelle quali restano a casa difficilmente durante una crisi i pazienti riescono ad alzarsi dal letto» racconta la dottoressa. Che con la sua équipe all’Ospedale Borgo Roma di Verona vede all’incirca 150-200 pazienti (adulti) all’anno. Se non viene trattata in modo adeguato – per quanto al momento limitato, perché le opzioni terapeutiche sono poche e l’unica strategia di cura è rappresentata dal trapianto di midollo osseo, non realizzabile per tutti – la drepanocitosi accorcia la vita in modo significativo: in Africa l’aspettativa di vita è di 16-18 anni. Di più in Europa, anche se non si raggiungono i livelli della beta-talassemia.

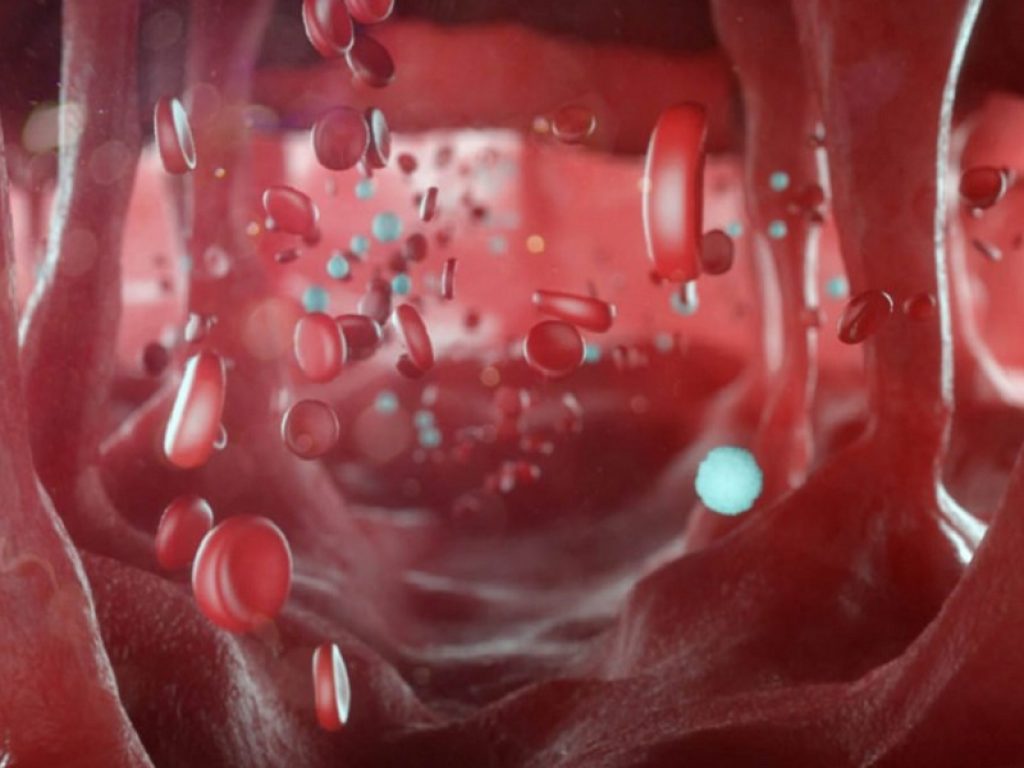

Globuli rossi a forma di falce, ma non solo

A causare la malattia sono mutazioni genetiche che comportano la produzione di una forma anomala di emoglobina, la molecola deputata al trasporto dell’ossigeno presente nei globuli rossi. La presenza di questa forma anomala chiamata emoglobina S (HbS) fa sì che i globuli rossi si irrigidiscano e cambino forma, passando da quella di un disco a quella di una falce. Di conseguenza, queste cellule tendono a rompersi più facilmente del normale, dando origine a una grave anemia. Gli effetti della malattia, però, vanno anche oltre i globuli rossi, portando a infiammazione dei vasi sanguigni e a danni d’organo. L’infiammazione dei vasi, infatti, promuove l’aggregazione delle cellule del sangue, che può comportare occlusione dei vasi stessi, responsabile delle crisi dolorose – le quali a loro volta innescano i danni d’organo – e un aumento del rischio di ischemie del cervello (ictus) e del miocardio (infarto).

Una storia di malaria e migrazioni

Si tratta dunque di una malattia dalla causa apparentemente semplice, ma dai meccanismi complessi e non ancora del tutto chiariti; invalidante, quando non fatale, per le persone colpite. Che, pur trattandosi di una malattia rara, non sono poche. Le stime, probabilmente sottostimate perché non tutti i pazienti ricevono una diagnosi, parlano di circa 6,5 milioni di persone affette nel mondo (con 300 milioni di portatori) e di 2500-4000 in Italia, dove si registra una peculiarità.

«Siamo abituati a pensare all’anemia falciforme come a una malattia che colpisce quasi esclusivamente persone africane o di origine africana, ma non è così» racconta De Franceschi, sottolineando che la malattia è presente anche in alcune sottopopolazioni caucasiche, in particolare nel bacino del Mediterraneo. «In Sicilia e Calabria, per esempio, ci sono aree nelle quali la prevalenza della malattia, cioè la sua diffusione nella popolazione, può raggiungere anche il 10%. Sono aree storicamente malariche, nelle quali il fatto di possedere il cosiddetto ‘tratto falcemico’ – cioè essere portatori delle mutazioni responsabili – risultava vantaggioso perché riduceva il rischio di ammalarsi di malaria. Un po’ come accade in Sardegna o nella zona del Polesine con la beta-talassemia, che conferisce lo stesso vantaggio».

La presenza nell’Italia meridionale del tratto falcemico deriva dagli spostamenti che da sempre caratterizzano le popolazioni umane: «In epoca romana qui giungevano, volontariamente o come schiavi, membri di popolazioni provenienti dal Nord Africa o dall’Africa subsahariana, che si sono inseriti nella popolazione residente. La colorazione scura della pelle, non più utile alle nostre latitudini, presto si è persa mentre almeno nelle zone malariche è stato mantenuto il tratto genetico responsabile dell’anemia falciforme».

Il valore morale della ricerca scientifica

Negli ultimi decenni, la migrazione interna ha cambiato la distribuzione di questo tratto nel nostro Paese, con gli spostamenti verso le grandi città del Nord in cerca di lavoro. E le cose stanno ulteriormente cambiando negli ultimi anni, per effetto della migrazione internazionale. «Purtroppo si tratta di persone spesso relegate ai margini della società e discriminate, per le quali alle difficoltà di integrazione si sommano gli effetti devastanti della malattia».

La discriminazione De Franceschi la vede nelle vite dei suoi pazienti ogni giorno: quando la sentiamo per questa intervista, per esempio, ha appena salutato un giovane paziente di origine africana, che ha rifiutato un ricovero pur necessario secondo i medici perché il giorno dopo avrebbe dovuto per forza presentarsi al lavoro per non correre il rischio di perderlo. Per la dottoressa, occuparsi di questi “ultimi” ha il chiaro valore di un impegno morale. E occuparsene, per lei, significa farlo anche attraverso la ricerca scientifica. Perché le cause molecolari che portano dalle mutazioni genetiche ai danni agli organi non sono ancora del tutto definite e perché anche nella prospettiva di poter disporre un giorno di terapie risolutive come la terapia genica è importante che i pazienti possano arrivarci in buone condizioni di salute, con meno danni possibili.

Un progetto per attenuare il danno vascolare

Il progetto di ricerca che De Franceschi ha appena avviato, grazie al finanziamento ottenuto da Fondazione Telethon, riguarda il coinvolgimento del sistema cardiovascolare nella malattia. «In collaborazione con il gruppo di ricerca di Charles Serhan dell’Harvard Medical School di Boston, abbiamo identificato una molecola chiamata resolvina 1 che sembra interferire con il processo infiammatorio che riteniamo porti al danno cardiovascolare. I dati preliminari raccolti in un modello animale della malattia dicono che il trattamento con questa molecola porta a una riduzione dei danni d’organo innescati dalle crisi dolorose. Ora vogliamo capire se esistano altre molecole della stessa famiglia con lo stesso effetto e provare a sviluppare farmaci che abbiano la stessa azione di queste molecole». È un approccio visionario, che non punta a bloccare direttamente l’infiammazione, ma a potenziare una via endogena in grado a sua volta di bloccarla. «In caso di risultati positivi, ci sarà un impatto decisamente significativo sulla riduzione del rischio di danno cardiovascolare in questi pazienti».

FONTE: TELETHON